(番外)経営管理チーム像としての”立体曼荼羅”

- M.N.

- 2025-02-01

これを書いている経緯

以下、空海がプロデュースした東寺の立体曼荼羅を経営管理チームに見立て、如来・菩薩・明王の役割と経営機能をマッピングすることで、キャリアを修行の段階と結びつける新たなサラリーマン道を導けそうだ、という話である。

経緯を述べる。2018年頃、諸事情で空海のことを勉強したことがあった。現代語訳で出ている著作を読んだりし、とりわけ修行の段階を10段階に区切るとともにそれぞれの段階を仏教の発展段階に対応づけて仏教史の鳥瞰も同時に行う『秘蔵宝鑰(ひぞうほうやく)』の体系性には驚いた。2019年には空海がプロデュースした東寺の立体曼荼羅(諸仏像を曼荼羅として配置したもの)全21体のうち15体が上野の国立博物館に来て、オリジナルの配置の趣旨を活かしながら広いホールに配置され、諸仏の間を自由に回遊できる展示があり、それにも強い印象を受けた。

その後京都に行く機会があった時は、さっそく東寺に立体曼荼羅の皆さんに会いに行ったものだ。立体曼荼羅はもちろん曼荼羅であるからして「魂の広大な空間」「魂の中心の大日如来」というような考察に導かれるのであるが、東寺に行ってみると、立体曼荼羅の皆さんがどうしても「企業経営幹部の皆さん」に見えるのである。経営管理機能を分担しているように見えるのである。そこからマネジメント論を起こしてみたいと思っていたが、2月になり360度やサーベイのハイシーズンが過ぎた今、やってみることにする。

立体曼荼羅と経営管理機能

まず立体曼荼羅の構造を整理

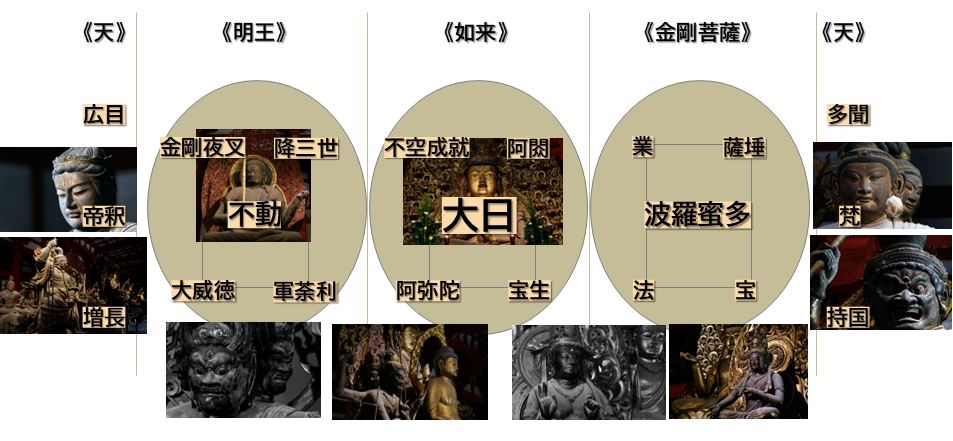

さて、立体曼荼羅は下図のように21体が並ぶ。(諸仏の名称は略した表記にしています。)(イメージ喚起のために一部だけ写真を貼っていますが、東寺のウェブサイト上の画像(素晴らしいもの!)をお借りしています。)

- 左右の中心が《如来》の座であり、《大日如来》を中心にその化身の4如来が囲む。

- 向かって右側は、如来の転身の一つである《菩薩》の座であり、《金剛波羅蜜多菩薩》を中心にその化身の4菩薩が囲む(皆さん優しそう)。

- 向かって左側は、如来の転身の一つである《明王》の座であり、《不動明王》を中心にその化身の4明王が囲む(皆さん厳しそう)。

- 左右外側には《天》の座があり、そこにも働いている人がいる。

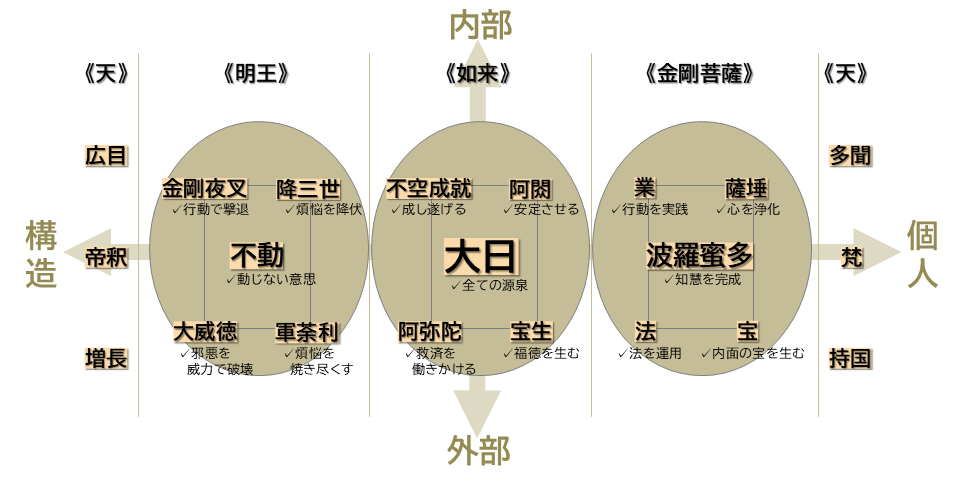

すなわち大日如来の化身として諸仏が展開されているわけだが、これすなわち救いの機能の分担でなくて何であろう!諸如来、諸菩薩、諸明王の機能を簡単にメモするとともに、それら機能を体系化できないかと考え、「内部/外部」「構造/個人」の2軸を設定すると、収まっていることに気づく。(実際には、如来の座、菩薩の座、明王の座それぞれの中で機能の体系を考え、いずれも同じ2軸で整理できることを確認する、というプロセスを踏んだ。)(本当は《五智》についての考察から入るのがよかったかもしれない。)(ユングのタイプ論に通じるフレームワークでもある。)

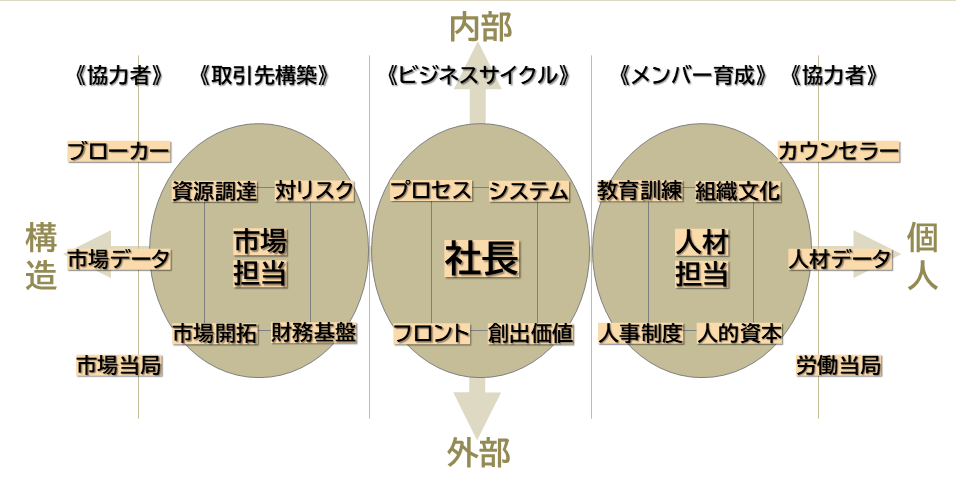

そこに経営管理機能をマッピング

そしてそれを経営管理機能に置き換えると、下図のように配置することができる。つまり、立体曼荼羅を経営管理チームと見立てて、21体の皆さんそれぞれに、自身の特徴に合った担当分野をアサインすることができたわけだ。(経営管理機能のモデルとしては、「主たるビジネスサイクル」から、その前提を準備する「取引先構築」および「メンバー育成」を分離させて、3つのサイクルで表現するとともに、それぞれのサイクル内を(バランススコアカード的に)4つの分野に区切るという、シンプルな原則に基づきつつ細かい落とし込みもできる、優れた構造であると言える。さすが空海が選んだ構造だ。)

これを行う意味

意味1:経営管理論から空海に向かう場合

さて、これをすることに何の意味があるかだ。まず、経営管理論が空海へのアプローチの手がかりになる。何の分野でもそうだが、勉強したことは覚えないと意味がない。たくさん本を読むよりも、少しでいいので中心概念や原理原則を覚えて使うことが大切である。曼荼羅なども、全体の印象に「ほう」と感興を感じるのもよいが、どのような如来、菩薩、明王らに分類され、どのような働きをしているのか覚え、フレームワークとして実際に使ってみることが大切だろう。・・・しかし漢字が難しいし、多すぎるし、覚えられない!念仏一つにまとめてもらいたい!・・・となることもわかる。平安仏教は博覧強記の空海から始まったが、鎌倉仏教は「一つにまとめて!」から始まった。

しかし、今の私は(21体くらいだったら)覚えられそうだ。なぜなら、経営管理機能の絵をまず描き(そっちは専門家なのでできる)、そこへ諸仏を対応づけることができるようになったからだ。空海の思想を学ぶための、強力な方法を手に入れたのだ。・・・ん?そうか?逆から考えてもよいのではないだろうか?

意味2:空海から経営管理論に向かう場合

つまり経営を学ぶための強力な方法として空海の思想を位置づけてもよいのではないだろうか?

もっとも、日頃から如来や菩薩や明王に親しんでいるならば、それを足がかりとすることは経営を学ぶための有力な方法になるかもしれないが、そうでないならば(私含め今の日本人のほとんどはたぶんそうでない)、何も如来や菩薩や明王を経由する必要はない。経営管理の言葉をそのまま使っていけばよい。

だが、あえて如来や菩薩や明王を通すことで、経営管理者であることがイキイキと見えてこないか?崇高なものに見えてこないか?人生を賭けてもよいものに見えてこないか?そして自身の人材タイプと担う経営管理機能との紐づけも深いところでできそうに思えてこないか?つまり・・・(とまずは経営管理機能に先ほどの写真を嵌めてみる)

・・・ややハチャメチャになったが、「市場担当役員は《不動明王》となる覚悟を決める」「人材担当役員は《金剛波羅蜜多菩薩》となる覚悟を決める」となったら、会社人生が人生を賭けてもよい修業の場として見えてきませんか?会社生活を通じて目指すべき至高の人間性が明らかになり、会社人生に活力が生まれ、パフォーマンスが高くなりそうだと思いませんか?それが如来や菩薩や明王を通すメリットとなる。

新たなサラリーマン道へ

そうすると今度は「会社人生」と「修業の段階」とを関連づけないとメリットが完結しない。そこで次回、「会社の中のキャリアラダー」と「修行の10段階論」とを関連づける考察を行ってみたい。「主任になったら《声聞》、専門職は《縁覚》、中間管理職は《菩薩》、執行役員以上は《如来》を自覚しよう」というような議論が成り立つのではないかという仮説を立てている。昭和のサラリーマン道とは違う、しかし、サラリーマン道があっていいと思うのである。